鷹栖ソーシャルワーカー懇話会参加報告第6弾

みなさま こんにちは

4年生の熊谷鈴夏です。

長濱研究ゼミの活動報告として、令和6年度 第2回 鷹栖ソーシャルワーカー懇話会の参加の様子をお伝えします。

前回の懇話会では、資質の向上を目指し、新たな体制として事例検討や勉強会をするにあたり、

5つの分野(「高齢」「障害」「児童」「地域」「権利擁護」)ごとに班に分かれてそれぞれから話題提供を行う形をとりました。

今回は「地域」チームが話題提供を行い、

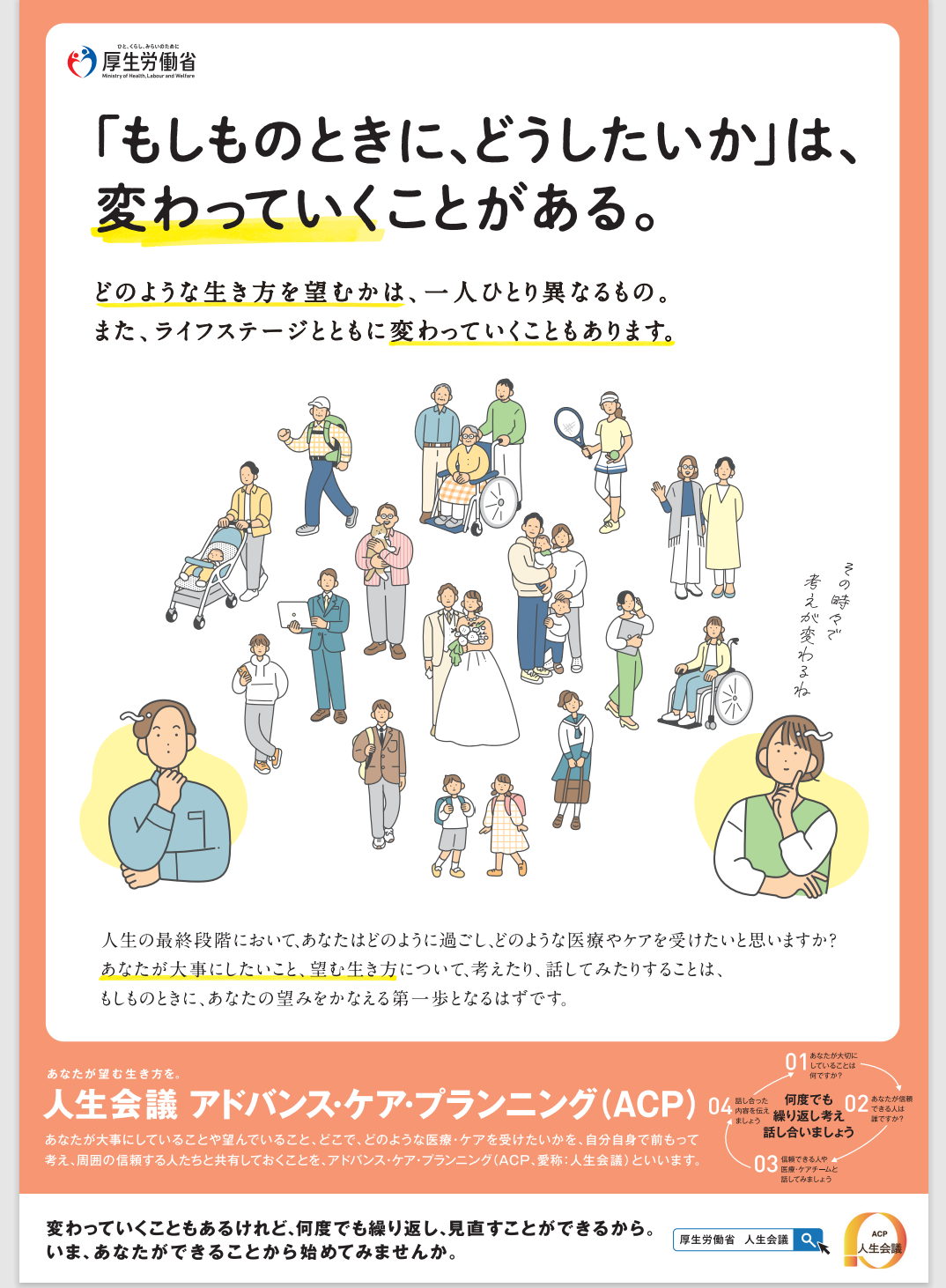

アドバンス・ケア・プランニング(ACP:advance care planningの略、愛称:人生会議)について話し合いました。

(今回は初めての和室開催でした)

アドバンス・ケア・プランニングとは、あなたの大切にしていることや望み、どのような医療やケアを望んでいるか(人生の最終段階で受ける医療やケア)などについて、自ら考え、また、患者本人と家族などあなたの信頼する人たち、医療従事者の人たちと事前に繰り返し話し合う取り組みのことです。

2018年には、厚生労働省において“人生会議”という愛称が付けられ、2023年現在もその普及啓発活動が盛んに行われています。

「人生会議」してみませんか|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

人生会議とは? | ゼロからはじめる人生会議 (kobe-u.ac.jp)

アドバンスト advancedは、「最新の、先進的な」という意味の形容詞です。

「in advance」という文言をご存知でしょうか。「前もって、あらかじめ」という成句です。

英語で相手に頼み事をして引き受けてもらえることを前提にお願いしたとき、最後に

Thank you in advance.

として手紙(メール)を結べば、

「あらかじめ、ありがとう」→「よろしくお願いします」

という意味になります。

したがって、「advance」には「進歩、前進」、それから派生して「言い寄り、口説き」という意味と同時に、「あらかじめ、前金」という別の意味もあるのです。

Advance care planning(ACP)のアドバンスは、後者の意味です。「あらかじめ、事前」という意味です。

ACP「人生会議」ってな〜に? – 医療法人 若葉会 さいたま記念病院 (saitamakinen-h.or.jp)

今回このACPについて話題提示してくださった方は

ケアマネジャーとして仕事でクライエントが望む最期を叶えることにやりがいを感じており、「最期は自宅」という選択もできるまちづくりを目指している方でした。

ターミナルケアの現場における、訪問診療医師や訪問看護師、訪問薬剤師、訪問介護などの多職種連携の必要性と地域の人たちの力の大切さを痛感する中で、自分にできることはないかと模索し、終末期ケア専門士の資格を取得したり、ACPの啓発活動を行ったりしているそうです。

そして現在、

・まち(今回でいえば鷹栖町)の課題の有無やデータの把握

・地域住民の方々のACPの声が定期的に聞ける仕組みや取り組み

・未取り後のご遺族のケア(グリーフケア)を継続して行い、活力となるような活動

こういったことができないかと考えられています。

ACPについて話し合うなかで、重要であるとされたのは、よりよい最期をむかえるために本人の想いと周りの想いの食い違いを防ぐことです。

“人生会議”というとなんだか仰々しく感じますが、みんなで一度話し合う機会を持とうというではなく、

その時の段階に合わせて日常の中で家族や友人、仲間、医療・ケアチームなどの身近な専門職と“自分らしさ”を共有することで、

その自分らしい人生、最期を迎えられるようにするのがACPの一番大事な部分なのだと感じます。

そのために我々専門職は、まちの人たちが安心して最期を迎えられるようなまちづくりのために、本人の想いを叶えるような実践を積極的に行い、地域と社会資源のつながりを深くし、本人と家族だけではない支援体制の構築をしていく必要があります。

(たくさんの意見が多角的視点で出されています)

日ごろの何気ないやりとりから、自分の大切な人はどのような想いがあるのか、好きなことはなにか、大事にしていることはなにかを理解し、最期の時には本人の意思を最大限に尊重できるような関係や環境を作ることは大切です。

「死んだときのことなんか縁起でもない!」

しかし、生と死は表裏一体であり、いつ誰に起こっても不思議でないことです。

だからこそその時になってからではなく、ふとした何気ない日常のなかで自分らしい生き方、最期について考えて、自分の大切な人に想うことを共有し託すことはいつから始めても良いのではないでしょうか。

(話し合いの内容が視覚化されるように同時進行でホワイトボードに書き込まれていきます)

長濱研究ゼミナール

熊谷鈴夏