トムテサロン参加報告

長濱ゼミ専門ゼミナール(3年生)の活動報告です。

皆さんこんにちは。

コミュニティ福祉学科3年の福原知謹(ふくはらともちか)です。

愛用していたVAIO(vjpg11)が以前購入してから5年目を迎えようとしているのですが、

最近キーボードのNとNの周辺のレスポンスが悪くなってきており、とうとう替え時かということで、

4年生を迎える前に新しくVAIO(SX14)を新調いたしました。

到着は3/30ということで、3年生の研究をもって、4年時に行うデータ分析と様々な執筆作業に快適な環境になり、質の高いものが発信出来るのではないかと期待しております。

どうぞ4月からの僕ら長濱ゼミ研究ゼミナールもさらなる発信力を高め邁進してまいります。

応援のほどよろしくお願いいたします。

(※旭川市立大学は、2年生は展開ゼミ・3年生は専門ゼミ・4年生は研究ゼミと名称が変わります。僕らは、次は4年生なので来月4月からは名称が研究ゼミに変更になります。)

それでは本題に入ります。

去る2024年3月9日に今期からフィールドワークで度々お世話になっております、アトリエ・トムテにお伺いいたしました。

【(※アトリエ・トムテ】は、社会福祉法人【ゴーシュの櫓(やぐら)】が運営する生活介護事業所です。)

以下、その当時のブログ記事です。ご参照ください。

今回は、以前の記事で、専門ゼミナール番外編としてご紹介いたしました、利用者様とご家族の交流会【トムテサロン】の二度目の参加となります。

以前の【トムテサロン】の記事はこちら

以前の記事では、

「番外編」と名を打っていましたが、ゼミ活動としても継続した関わりになれることをとても嬉しく思っております。

今回のトムテサロンのプログラムはこちら

(春らしいプログラムの絵です。北海道はそろそろフキノトウが出始める時期になってきました)

まずは、

今回も長濱先生が後見をされておられる方がトムテサロンに参加していることもあり、その方と一緒にハギレマグネットを作成いたしました。

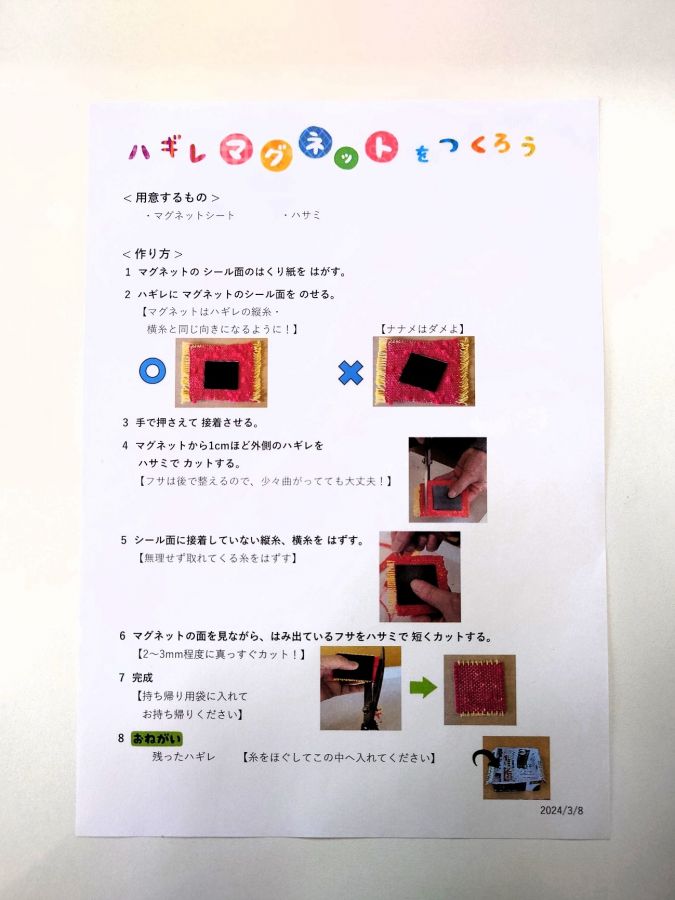

ハギレマグネット作成

(ハギレマグネット制作マニュアル)

(従業員の方の解説をしっかりと聞いて制作中)

(以前のトムテサロンはゼミメンバーの熊谷さんが急用でお休みでしたが本日は参加頂けました。)

なお。

このハギレに使っている織物ですが、アトリエ・トムテ内の様々な作品の素材となっております。

(どうやって使用するか想像もできない織物機)

(様々な柄があって素敵)

(しっかりとした作りのカバン)

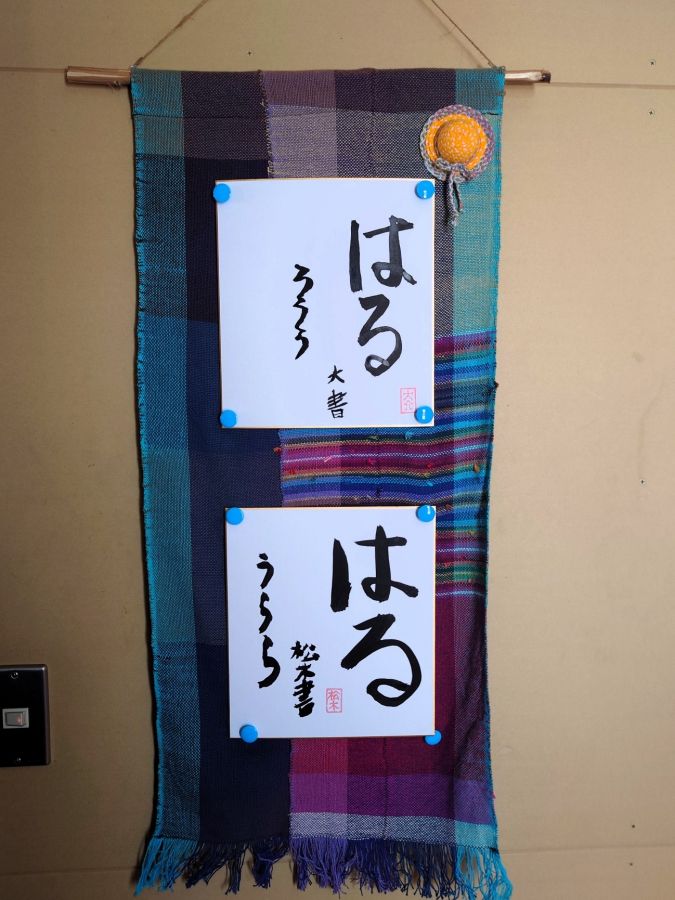

(ご利用者様の書初めを額縁に使用するというこういう使い方もできるんだなと驚きました)

(ボックスティッシュケースも可愛い)

みんなでボッチャ体験

(トーナメント戦4チームで戦いました)

(僕も参加しております。ちなみに、昨年の夏に士別市社協に実習に行っておりましたが、3日に1回ぐらいボッチャをし、イベントでは審判もしていたので、ボッチャが得意と言ってもいいのではないかと最近思っております。ちなみに今回の試合は負けました。)

トーンチャイムの演奏・歌・手話

(本日はバイオリン奏者の今井さんがお休みだったので、施設長の本谷さんが指揮係)

(従業員の手話をされている方が前で手話をしつつ皆も手話で合唱)

本日は、前回のトムテサロンでの演奏が素敵だったので動画に撮っておけばよかったなと思っていたので、しっかりと動画に残しておきました。

このブログで動画もアップできればいいなと思っているのです、現時点でやり方がわからないので後日分かり次第何かの機会にアップいたします。

また、

アトリエ・トムテでは、創作活動として陶芸も行っており、アトリエ・トムテに行く度に新作がないのかを楽しみにしています。

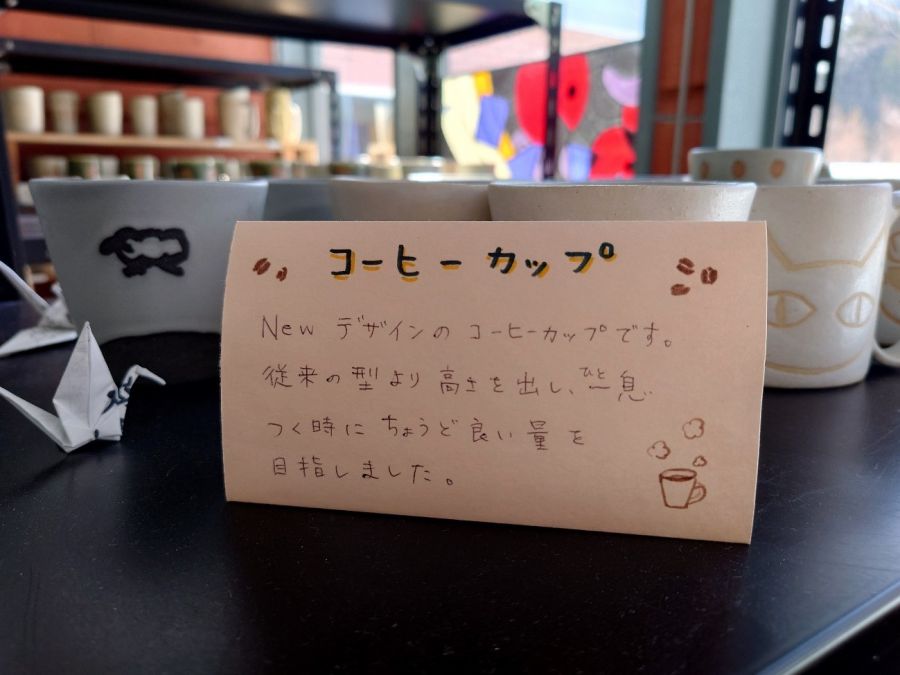

本日の陶器はこちら

(羊雲をあしらったコーヒーカップ)

(NEWデザインです)

(小さな多肉植物がとても可愛く映える花瓶)

(表札を作る時はこちらでお願いしようと思います)

(干支シリーズに辰が登場)

(外の木漏れ日と共に)

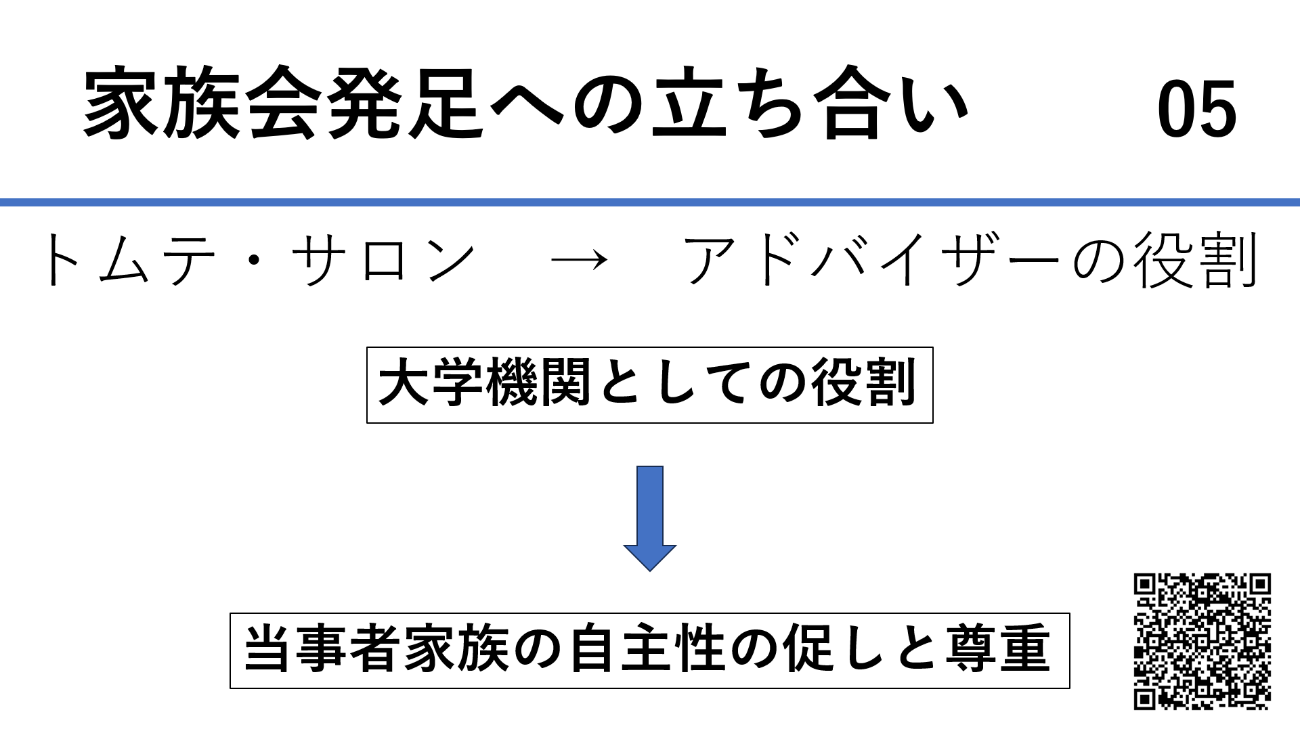

トムテサロン終了後は、利用者様とそのご家族での家族会の打ち合わせに参加させていただきました。

前回のトムテサロンでは、トムテサロン終了後にご家族と利用者様が自然に集まるタイミングがあり、

所謂、自助⇒互助⇒共助⇒公助でいうならば、自助としての家族会の発足にも立ち会うことができました。

その中で、長濱先生は長く福祉分野でお仕事をしていたこと、また我々学生も深く福祉を学んでいることから、

大学機関としての役割としてアドバイザーとして今後関わらせて頂くこととなり、

その内容を今回、全学教育活動発表報告会2023(略:全学)にて発表させていただきました。

以下、全学の記事を作成しております。

また、全学にて発表したトムテサロン家族会発足のスライドです。

(QRコードは該当のブログページに飛ぶことができます)

今回の家族会の打ち合わせでは、

この家族会の目的を明確にしつつ、どのような活動をしていけばいいかなどを話すことが出来、

① 勉強会や交流会ができたら良い

② 計画を立てながら何回か学習会や交流会を行っていきたい

③ 情報共有をできるように

④ 保護者会として定期的な集まりがあるようにしていきたい

⑤ 情報を得たり、勉強をしたり、施設見学をしたりと子どもの将来を考えるために色々としていきたい

⑥ 具体的には、本当に子どもを預けても、親がいなくても大丈夫なのか、後見人制度の利用など。

ゆくゆくは必要となってくる知識をみんなで話し合い、共有しながら解決法を考えていきたい。

⑦ それぞれが置かれている立場があり、そこで生まれる悩みは違ってくるからこそ、1人では解決できない問題を皆で専門家や行政とのつながりも含めて行っていきたい。

⑧ まずはなにかをやっていくことが大事。まずは1歩、そしてもう1歩と歩んでいくことが大事だと思う。

⑨ 課題点などだけではなくいい所も共有していきたい。

⑩ 他の保護者がどのようにして福祉サービスを利用しているのかも聞きたい。

⑪ 利用したくても、支援してもらいたくても、どこに頼れば良いのか、その手続きなどを今は知らないから、日常生活上での悩みなどをどうしたら良いのか聞きたい。

⑫ 福祉の制度は自分たちから申請しなければいけない。向こうから示してくれるわけではない。つまり、情報収集は自分たちでしなければならない

⑫ 今のトムテを利用しているだけの生活では子どもたちがこれからを過ごすための情報を得ることはできない、自分たちから手を伸ばしていかなければならない。そしてそこには協力者(保護者会)が必要なのではないか。今は準備段階として集まりを開催しつつ、保護者会としての形を形成していく

みんなでこのように要望を出していくことが可能となりました。

この要望の中でも、保護者の方々が制度・政策に強い関心をもっており、

我が子に対し、どのように生活を下支えできるのかなどをしっかりと当事者ご家族の方々が考えているのかが分かりました。

我々大学機関としても、

今回、当事者様そしてその当事者ご家族様と交流をもたせていただく機会を与えていただけたことを契機として、皆さんの自主性の大きな一歩の為に、共に考えていければよいなと考えております。

旭川市立大学

コミュニティ福祉学科3年

福原知謹