【文献抄読①】ゼミ生各自がもつ関心から広げる社会問題について

*ゼミナール初日に撮影した集合写真です(残念ながらお一人写っていません、ごめんなさい)。ポーズの手は“パー”ではなく、“五所ゼミの5!”です(進藤さんアイデア)。

いよいよ、2023年度の五所ゼミナールが始まりました。本ゼミナールでは前期活動の一部に文献抄読を行っています。文献を選定する基準としましては、学生自らが興味を持ち、今後学びを深めていきたい分野の文献や書籍、新聞記事など広く選定して行っています。これまで4名のゼミ生が次の発表を終えました。

第1 回文献抄読(菅原)

◎発達障害特性の発見に適した時期とはいつ頃か

発達障害において、その子どもの特性に気付き、逸早く適切な対応をするための時期として、集団生活または提出物が課せられる小学校〜中学校が挙げられた。発見に至る過程では、保護者だけに視点を置くだけではなく、より多くの子どもと接している教師にも視点を置くべきであるとした。また、家庭・学校だけに留まらず、地域での連携による発見も促す必要があると考えた。

第2回文献抄読(藤川)

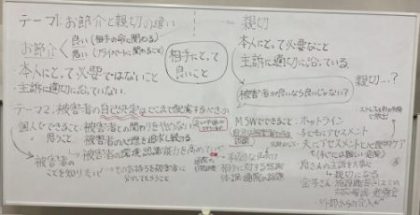

◎クライエントにどう寄り添うのが正しいのか“親切”と“お節介”の違いを考察する

医療ソーシャルワーカーに興味があるため、菊地かほる『医療ソーシャルワーカーの全仕事 これがMSWの現場です 心に寄り添う技術ケーススタディ 40』という書籍から事例形式でレジュメを作成し、親切とお節介の区別、どこまでクライエントの意見を受け入れるべきなのか。また、友好的な声掛けとはどのようなものなのかなど多岐にわたって議論を進めることができました。この議論から各個人がワーカーについて学んでいく中で様々な技法を身に着け、どのように行動するのがクライエントのためになるのかをよく考えているのだと改めて感じることができました。

*報告者・ファシリテーター・板書役の三者をそれぞれ分担します。「本当に初めてですか?」と思うほどにみなさん上手なんです。

第3回文献抄読(青野)

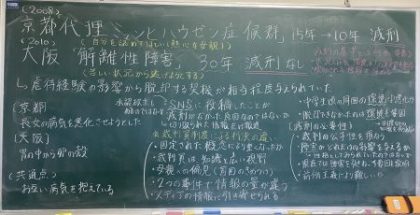

◎大阪二児放置死事件と京都三児死亡事件の裁判の比較について議論した。

事件の概要として、大阪二児放置死事件では3歳の女児と1歳9ヶ月の男児を大阪西区の自宅に50日間放置し餓死させたというもので、弁護側は解離性障害があったことや自身も虐待の経験があることから減刑を求めたが棄却され懲役30年の判決が下された。

京都三児死亡事件では、1歳10ヶ月の女児の点滴に腐敗水が混入されていたことから発覚し、二女が3歳9ヶ月、三女が2歳2ヶ月、四女が8ヶ月で不審死していることが明らかになった。裁判では、代理ミュンヒハウゼン症候群であることを理由に、15年の求刑が10年に減刑された。

この2つの事件はどちらも重度の精神疾患を患っていたことが共通しているが判決には大きな差がある。そこで、なぜこれほど判決に違いがあるのかについて議論した。その中で、障害への理解度やメディアでの取り上げ方などが裁判の結果に影響した事が主な原因ではないかという意見が出た。このことから私たちは、障害に対する差別や偏見また、その他の固定された概念はできる限り改善し、罪を犯した人を犯罪者と切り捨てるのではなく1人の人間として平等にみるべきであったと結論づけた。

*キレイな板書です。きっちり1枚に書き仕上げをします。

第4回文献抄読(湊)

◎いじめとSSW(スクール・ソーシャル・ワーカー)の立場と関わり

今回文献購読で私は旭川女子中学生いじめ凍死事件についての新聞記事を参考に、いじめについて被害者生徒・その他加害者生徒を含めたクラスメイト・教師の視点でSSWにできることとは何かについて考え、その中で教育現場におけるSSWの立場や存在意義について考察しました。この事件を選定した理由は一番身近で、社会を揺るがす大きないじめ事件だったこと、私の母校であったという点で選びました。今回の文献購読を通じて、“いじめ”は“犯罪”であると認識づけること、教育現場の人材不足の対策とSSW・SCを身近な存在にすることが必要だと結論になりました。今回の議論はこの後に予定している学校への実習に生かせる時間となりました。

*今年度の五所ゼミナールは活動盛りだくさんです。随時更新しますので、乞うご期待!

コミュニティ福祉学科2年 青野未歩 菅原美空 藤川夢羽 湊唯羽