AED講習会を開催しました。

11月7日(火)教職員向けにAEDの講習会が開催されました。

この講習会は、AEDの販売会社の担当者の方が講師となり16名の参加がありました。

前半は、緊急時の一次救命流れや、AEDの使用方法に関するビデオ講習がありました。

倒れている人を発見した際は、周りの安全を確保し意識の確認をするのですが、両肩を叩きながら声をかけます。

意識消失の原因が、脳梗塞や脳出血だった場合にすでに麻痺がある可能性があるため、両肩を叩くのだそうです。

次に呼吸の確認を胸とお腹の動きで確認をするのですが、死戦期呼吸と言ってあえぐ様な呼吸をしていることがあるそうです。

それは体に酸素を取り込めている呼吸ではないそうです。

通常の呼吸は胸とお腹が上下に動くので、胸とお腹の両方を見て確認することが大事だそうです。

意識のない状態では「心停止」になっている可能性があり、心停止の状態では、1分経過するごとに助かる割合が10%低下するそうです。

そのため、救急車の到着する前から救命処置を行う必要があるそうです。

講師の方が、ポイントをわかりやすく教えて頂いたので、気を付ける点がよく理解できました。

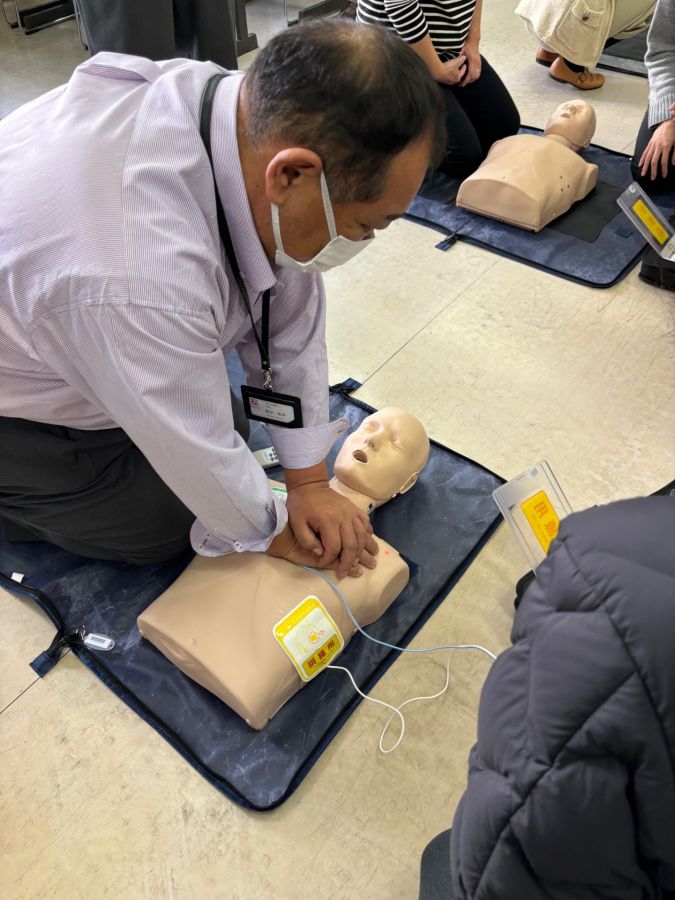

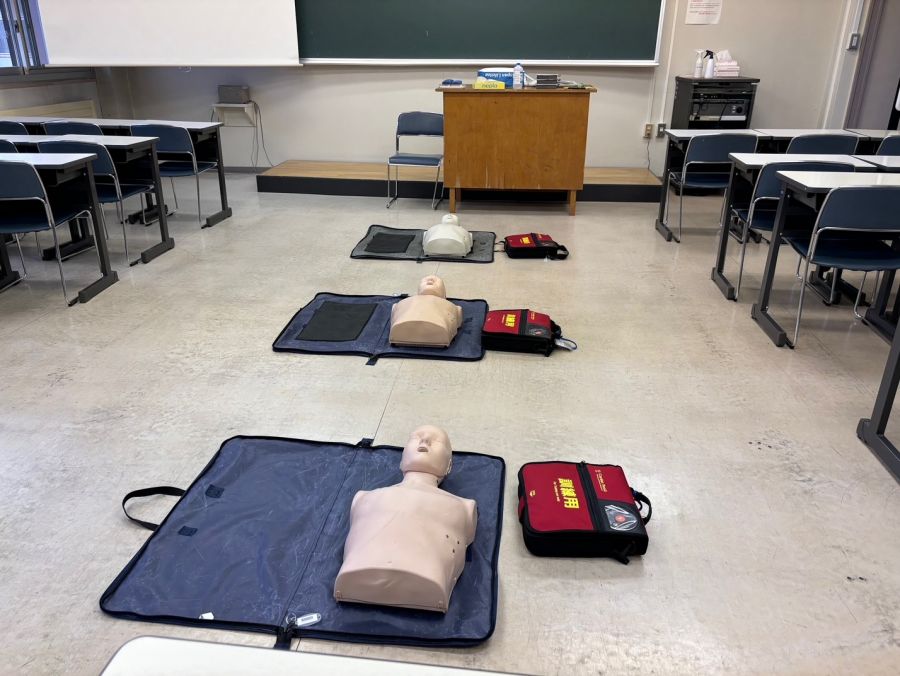

後半は、AEDのデモ機を使って実践がありました。

皆が体験できるように、5人程度のグループに分かれました。

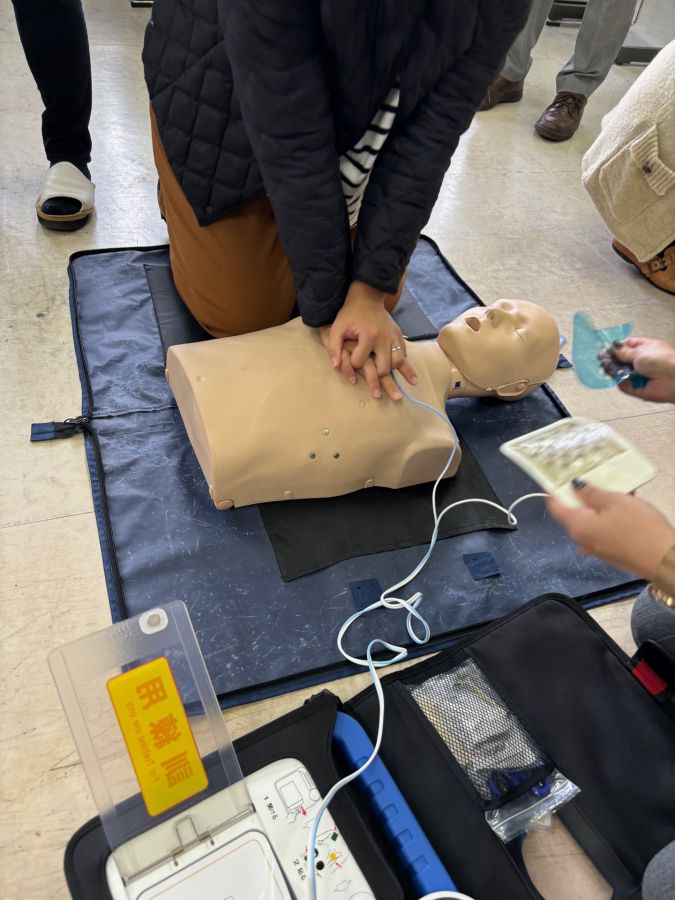

人形を使い、一次救命の流れを実施しました。胸骨圧迫では胸の真ん中を5cmへこむくらい押す事と

1分間に80~100回のテンポで押す事が大事だそうです。

人形なので、しっかり押せるとランプが光ります。なかなか上手く押せず皆息が上がり、汗もかきながら頑張りました。

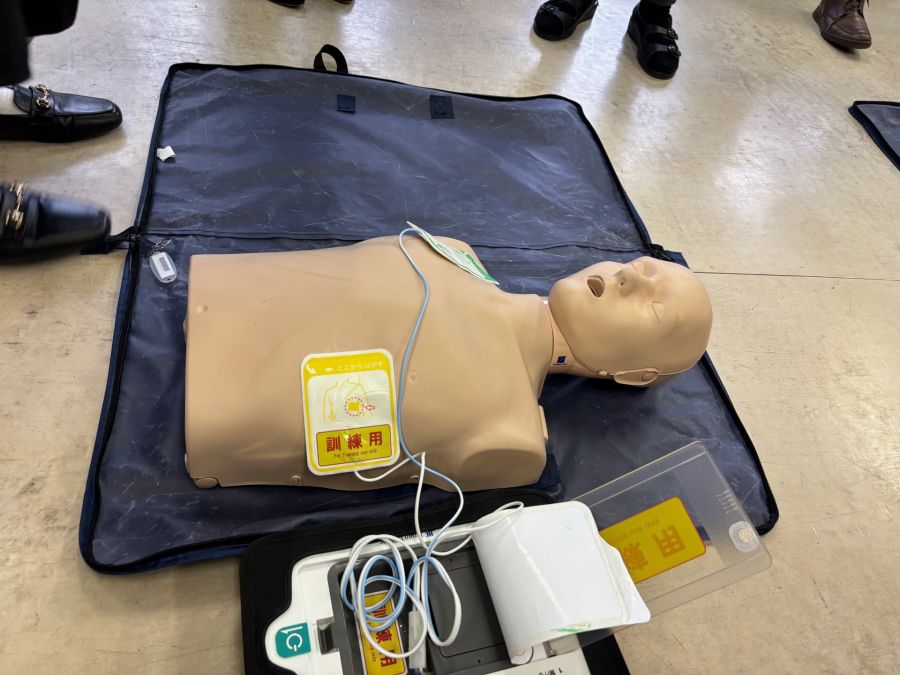

。AEDのケースには、早く装着するために服を切る用のはさみや、胸に電極パッドがしっかり貼るために

カミソリや、酒精綿、ガーゼなどが収納されていました。

AED本体には、蓋を開けるだけで電源が入ったり、操作の流れが絵で描いてあったり、また順番に音声とランプで教えてくれるようになっていました。

電極パッドにも、貼り位置が分かりやすいように貼る位置の絵が描いてありました。

緊急時には、救助に当たる人も気が動転していたり、焦っていたりすると思います。

間違わずに操作し、素早く確実に救命できるようになっているのだと知ることができました。

今回のような体験をして知識が身につくことで、緊急時に少しでも救助に関われるかなと感じました。

このような講習会を定期的に開催していきたいと思います。

旭川市立大学 旭川市立大学短期大学部 事務局 学生支援課