当事者家族を考える学習(2023/6/7)

3年生の専門ゼミナールでは、知的障害を抱える当事者家族に焦点を当てた取り組みを今年度のテーマとしています。前期のフィールドワークが7月8日土曜日に決定しましたので、本格的な準備に入る段階になっています。フィールドワークは美瑛町で生活介護事業を展開している事業所による、地域に根差したイベント企画への参画となります。当日は地域交流の実際を体験しつつ、ご家族の親睦の場に参加させていただき意見交換を行う予定です。

今回はその事前学習の一環として、障害者家族に関する研究論文からゼミ生の報告、ディスカッション行いました。家族システムの重要性を意識する機会になり、また家族との交流に向けた意識の高まりにつながっていることを実感させていただきました。

福原さんによる説明

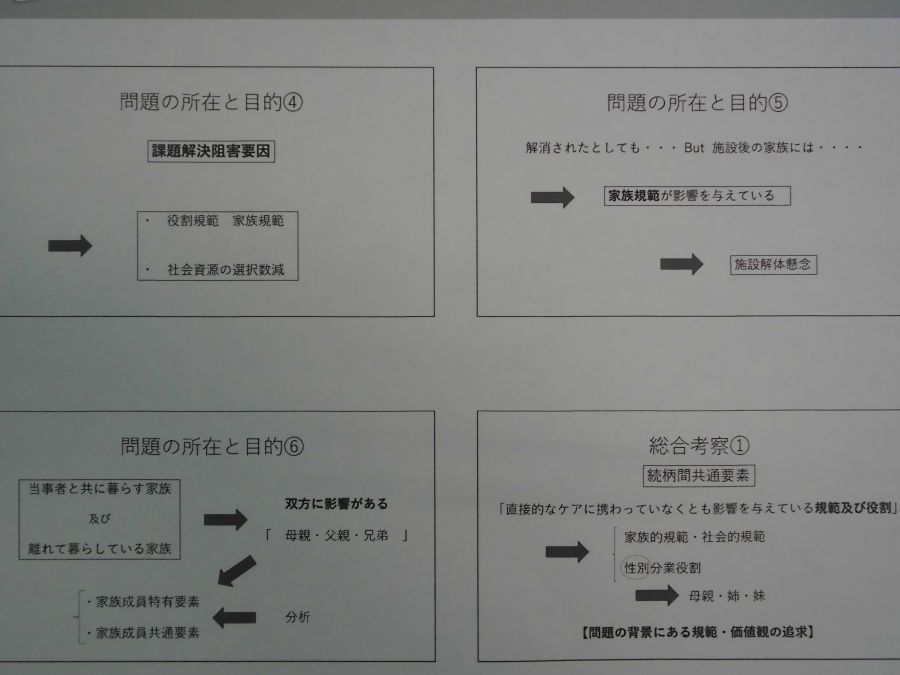

福原さんによるパワーポイント資料の一例

長濱ゼミ2回目の投稿です。

コミュニティ福祉学科3年の福原です。

1回目の投稿にも書きました、当ゼミは【身体的・知的な部分で何かしらのバリアを抱えている方である当事者とその環境に目を向けその相互作用への分析と考察をし、よりよい世界を目指す為に学習及び研究をおこなう】を理念の基に活動しています。

3年生の通年での大テーマは、当事者だけではなく、より視野を広げ、その当事者との相互関係にある環境に目を向け、特に【バリアを抱えている当事者のご家族】に関して研究をしています。僕個人としては、前近代から近代にかけて日本という民族性も鑑みた特性を調べながら、パラダイムを如何にシフトしていけるのか、という点で学習を深めています(社会変革という視点)。

2023年6月7日4限のゼミでは、【当事者家族研究】として、論文の抄読会を実施いたしました。

論文として、レビュー論文である「著:藤野真凛 日本における知的障害者家族に関する研究-本人との続柄別にみた共通要素と固有の要素- 評論・社会科学 141 71-95, 2022-05-31同志社大学社会学会」を使用し、抄読用に要約を抽出、その後パワーポイントを作成し、ホワイトボードで解説をしつつ、ディスカッションを行いました。

支援の在り方はこれが効果的だと分かっていても、それを阻害する要素もあり、その要素を理解し、その要素にアプローチを如何にしつつ変革をしていかなければならないのか、その点を考えながら僕は答えは見つけ出すことは出来ませんでした。(答えをみつけられなくてもいいと思っています。その疑問を感じることが大事なのです。)

我々3年および先生を含めた深いディスカッションになり、また、長濱先生の現場時代のお話を反映させた今回の論文とリンクしたビジョン形成も出来たと感じています。

7月にはフィールドワークを実施予定で、当事者とそのご家族とお話出来る機会をセッティングして頂いているので、そのフィールドワークにて、この学びが活かせればと考えています。(フィールドワークのブログもお楽しみに!!)

コミュニティ福祉学科3年

福原知謹