2025年度入学予定者の方へ【高等教育修学支援新制度(予約採用の方)】

2020年度より国の施策により、給付奨学金の拡充および新しい授業料減免制度が実施されており、本学も「高等教育の修学支援新制度」の対象機関となっております。

日本学生支援機構の給付奨学金の採用候補者が対象となりますので、以下をご確認ください。

【対象者】

令和6年度に高等学校等で予約採用に申し込み、令和7年度大学等奨学生採用候補者に決定している方が対象です。対象の有無についてはお手元にあります「令和7年度大学等奨学生採用候補者決定通知」を確認してください。

【入学前に行っていただきたい手続き】

給付奨学金の対象になられている方は授業料減免制度を受けることが出来ます。

申請が必要となりますので、以下の手続きを行ってください。

①日本学生支援機構の「採用候補者決定通知」のコピーを用意します。

(給付奨学金について採用となっているか、再度確認。コピーはA4サイズ、モノクロで)

②「大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書」をダウンロードし、作成します。

(採用候補者の方が記入してください。)

授業料減免申請書 ※両面印刷

授業料減免申請書(記入見本)

③上記①、②を学生調書と共に大学へ郵送してください。

≪提出期限≫ 学生調書締切日に準じます。

※まだ「令和7年度大学等奨学生採用候補者決定通知」を受け取っていない方は受け取り次第、ご提出ください。

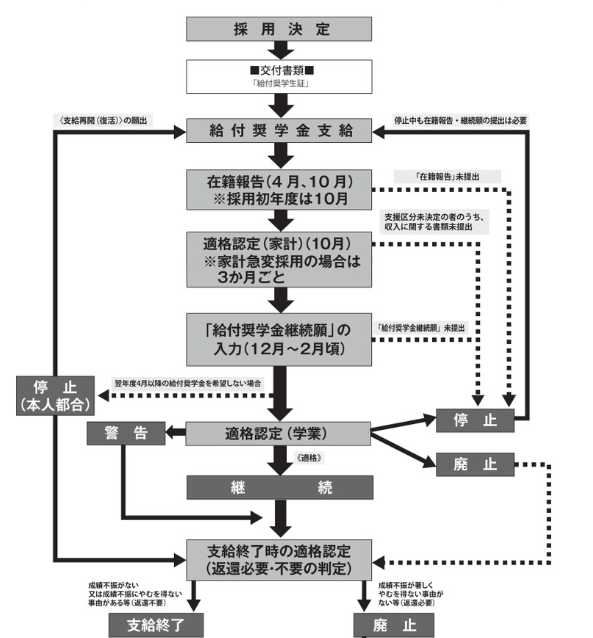

【入学後のスケジュール(予定)】

3月~ 自宅外通学に関する申請(該当者のみ)

4月~ 進学届の入力について

10月~ 在籍報告

10月~ 適格認定(家計)

12月~ 適格認定(継続願)

【自宅外通学に関する申請について】

2月下旬から3月上旬にホームページにて改めてご案内いたします。

【第一種奨学金貸与月額の制限(併給調整)について】

給付奨学金と第一種奨学金は併せて利用することが出来ますが、いずれも国費を財源としていることから、併給するときの第一種奨学金の貸与月額は、定められた最高月額から給付奨学金及び授業料減免の月額相当額を差し引いた金額が上限となります。これを「併給調整」と言い、「併給調整」後の貸与月額は以下の通りとなります。例年、「給付奨学金の振込しか確認できません」等のお問い合わせをいただきますが、以上の理由がありますのでご注意ください。なお、支援区分変更等により支援対象外となった場合、第一種奨学金は併給調整による制限を受けません。よって、第一種奨学金は該当金額の振込がされるようになります。

【大 学】

【短 大】

【適格認定(学業)について】

大学は一年に一度(3月)、短大は半年に一度(9月・3月)に学業の判定があります。判定によっては廃止となり、給付奨学金及び授業料減免制度が受けられなくなりますので、注意し、学業に励んでください。

≪警告基準≫

1.修得単位数の合計数が標準単位数(※)の7割以下

2.GPAが下位1/4以下に属する

3.出席率が8割以下など、学習意欲が低いと学校が判断した

≪廃止基準≫

1.修業年限で卒業できないこと(卒業延期)が確定した

2.修得単位数の合計数が標準単位数(※)の6割以下

3.出席率が6割以下など、学習意欲が著しく低いと学校が判断した

4.連続して「警告」に該当した場合

※標準単位数=卒業単位数÷修業年限×在学年数

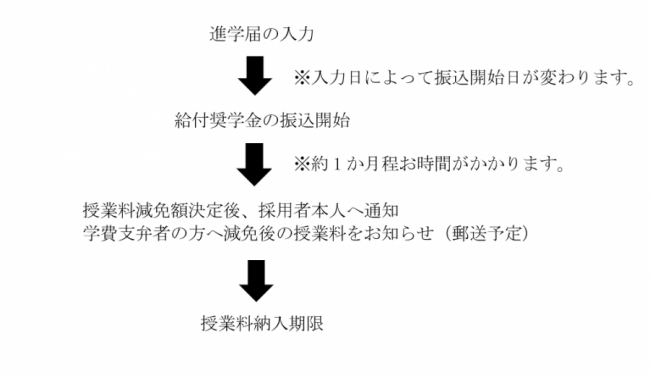

【授業料減免の流れについて】

世帯年収により支援区分が決められており、授業料の減免額が変わります。流れについては以下のとおりとなります。(予定)

【予約採用で不採用だった方へ】

予約採用で所得要件を満たさずに不採用になった場合でも収入の状況によっては、進学後、秋以降の在学採用(大学で申し込み)では要件を満たす場合があります。支援の対象になりそうであれば、あきらめずに、保護者の方と相談しながら申請してみてください。

また、その際は日本学生支援機構の「進学資金シミュレーター」をお試しください。

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/document/shogakukin-simulator.html

【お問い合わせについて】

奨学金に関するお問い合わせにつきましては、以下のとおり行っていただくようお願いいたします。

1.お問い合わせは学生本人が行ってください。

2.お問い合わせの際は、必ず下記の項目を教えてください。

①氏名

②学籍番号

③現在の状況

〈例〉

・日本学生支援機構第一種奨学金貸与中

・日本学生支援機構給付奨学金新規申請予定(または申請中)

④お問い合わせの詳細内容

お問い合わせの内容を具体的に教えてください。

以上、よろしくお願いいたします。

【保護者の方へお願い】

①奨学金について話し合い、学生自身に理解・把握してもらう

今後の手続きは全て学生自身が大学もしくはインターネットを通して行うことになります。そのためには奨学金についてご家族で話し合いをしてもらい、学生に理解・把握をしていただくことが大切になります。例年、学生自身がどこから何の奨学金が振り込まれているかわからず、保護者任せになっており、手続きが進められないというケースが見られます。まずは奨学生である学生本人がどこから何の奨学金を借りているのか、貰っているのかを把握していただき、不明なところは学生自身が説明資料等で調べる、学生自身が学生支援課に聞きに行くことをお伝えください。

②制度のリスクを知る

継続等の判定には成績や出席率も関係してきます。成績が悪い、出席率が悪いと途中で廃止となってしまいます。返還の義務がない給付奨学金についても成績や出席率によっては、その後返還、となってしまう場合もあります。学生自身が理解することも大切ですが、ご家族の方もご理解ください。

【関連情報】

文部科学省「高等教育の修学支援新制度」

https://www.mext.go.jp/kyufu/

日本学生支援機構「給付奨学金」

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/index.html

高等教育修学支援新制度 機関要件申請書

https://www.asahikawa-u.ac.jp/about/sien-kyufu/